先日の記事(00.10.01)でも書いたとおり、 私は購入した漫画雑誌の表紙と目次だけを保管しているのであるが、 以前は東京の下宿から田舎に送って永久保存する方針でいた。

ところが先日、 そろそろたまりすぎたのでいいかげん本文を処分しようと思い、 田舎に帰って確認してみると、なんと、『りぼ◯』『○かよし』の 1999 年 2 月号から 2000 年 1 月号までが見つからない。 どうやら、両親が車で上京してきたときに保管を託したのだが、 ゴミと間違えられて捨てられてしまった、ということのようである。 えらいことである。

(02.05.31 追記) この前の GW に帰省したところ、 普段の私の荷物とは別の部屋に置いてあるのを発見した。 まあ、もうすでに必要なものは入手してあるので、 次に帰省したときには残念ながら資源ゴミになるしかないのだが…

そこで、つぎのような記事をネットニュースに流して、 持っている人がいたら譲ってくれ、と募った。

Newsgroups: fj.rec.comics, japan.manga, fj.fleamarket.books.comics

Subject: 『なかよし』『りぼん』バックナンバー求む

Date: Sat, 21 Oct 2000 23:37:19 +0900

Message-ID:<39F1AA1F.6B16B520@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp>

その結果、全く別のところで知り合った人から、「1999 年 4 月号以降なら持っている」 という連絡があった。そこで本日、その彼が秋葉原に来るというので、 秋葉原駅で待ち合わせして受け取ってきた。 T. M. さん(名前は伏せておきます)、 ありがとうございました。

さて、問題は 1999 年 2 月号・3 月号である。 これは持っているという人がいなかったので、 仕方がないから図書館に頼ることにする。先日は専門の図書館と国会図書館を挙げたが、そのほかに、 都立図書館の蔵書検索をしたところ、漫画雑誌類は日比谷図書館の児童資料室というところに一括して収蔵していることが分かったので、 秋葉原のついでに日比谷にも寄ってコピーしてきた。 1 枚 25 円、白黒コピーであるが仕上がりはすこぶるよい。

(02.07.31 追記) 現在、 日比谷図書館のこの蔵書は多摩図書館に移転している。 お出かけの前には必ず蔵書検索をしよう。

なお、日比谷図書館はメジャーな漫画雑誌ならだいたい所蔵している (漫画雑誌に限らず『Newtype』も見かけた)のでおすすめである。 私の持っていた偏見「普通の図書館は公共性を重視するので、 特にメジャーで権威のあるものでない限り、雑誌は置いていない」 は見事に覆された格好である。都立という大きな図書館ならば、 ごく普通の雑誌類も長期保存しているのである。

(後日注)図書館情報学を勉強している知人によると、都立図書館のこのような方針はやはり異端であるらしい。 じっさい、千葉や神奈川の県立図書館の蔵書検索をしてみても、 こういった雑誌は収蔵していないことがわかる。 が、なにはともあれヲタクにはうれしい話である。

ちなみに都立図書館には、都内在住・在勤・在学でなければ利用できないといった制限はないので、大いに利用しよう。

私は漫画雑誌を月に 5 冊買っている。月刊の『なか○し』『り○ん』 『ち○お』と、月 2 回の『花と○め』である。 時に増刊号も買うのでこれより増えることもある。

が、最近、その保管場所に困るようになった。 何しろ、2 ヶ月半で段ボール箱がひとつ埋まるのである。

とはいえ、単行本が出るまでのタイムラグを考えると、 しばらくは保管しておきたい。目安としては、『な○よし』『○ぼん』 『○ゃお』は 8 ヶ月、『○とゆめ』は 6 ヶ月といったところで、 大体段ボール 3 箱である。

では、その期間を過ぎたものはどうするか。 本来なら永久保存したいところだが、保管しておくにはスペースがない。 そこで私は、表紙と目次だけを残しておくという方法をとることにした。 そうすれば、何か調べたいものがあったときはすぐに目次を参照できるからである。目次を見て、本当に内容を見たいときには専門の図書館なり国会図書館なりに出かければよろしい。

(後日注)このほかに、都立図書館という手もある。 10 月 28 日の記載も参照のこと。

さて、雑誌の性格上、表紙だけではなく背表紙も保存しておきたい。 そういうときにどうするか。 無理に剥がそうとすると、うまく剥がれずに破れてしまう。

そこで、アイロンを使う。実は、書籍・雑誌の製本用の糊は加熱すると融けるような材料でできているので、アイロンで暖めてやれば簡単に剥がれるのである。

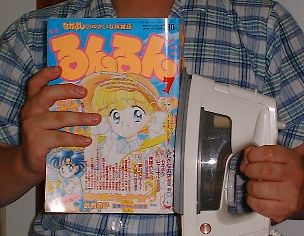

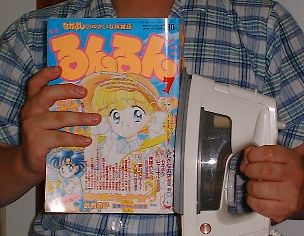

まず、図のようにまず背表紙にアイロンをあてる。 写真をよく見てほしいのだが、 ここで背表紙の端までアイロン面を当てないことがキーポイントである。 端まで当ててしまうと、融け出した糊がアイロン面にこびりついてしまう。

中温で 10 秒ほど当てていると、 糊の沸騰するフツフツという音が聞こえてくる。 そうしたら逆さにしてまたアイロンを当てる。

またフツフツという音が聞こえてきたら、アイロンを離す。 そうするとカバーは簡単に剥がれる。

あとは、裏表紙は要らないので切り落とし、図のように折り曲げて、 あらためてアイロン掛けする。 既に背表紙の裏に糊はついているので、わざわざ糊付けする手間が省ける。

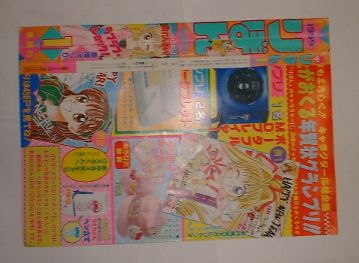

その結果、下の写真のように非常にコンパクトにおさまる。

別に取り出した目次と一緒にこれを封筒に入れておけば保存は完璧である。

☆

ちなみに、この方法は漫画雑誌だけではなく一般の書籍に応用可能である。 内容的にはとっておいても意味がないが、 それを読んだという思い出がほしいために捨てられない、 という書籍があったら、同じ方法でカバーを外してみてほしい。 そうすると、中身のほうはなんのためらいもなく捨てられるはずだ。

私の場合、大学入試の際に使った赤本がそうで、もう大学を卒業するという歳になっても実家に置いたままにしてあったのだが、 表紙を外して表紙だけ保管したら、残りの中身はとっておきたいという気持ちが全くなくなってしまった。

(後日注)知人の鉄道マニアにこの話をしたところ、 「毎月の JR 時刻表の黄色いページ(=臨時列車等の情報) だけをこの方法で抜き出して保存しようか」という話が出てきた。 私の場合は雑誌の表紙がほしいのだが、 逆に本文の一部だけを抜き取りたい場合もこの方法は有用で、 抜き取ったものを熱式簡易製本で固めると非常に具合がよい。 お試しあれ。

今回のネタ…富所和子「ライバルはキュート Boy」、『ちゃお』10 月号

4 年ぶりに母校の文化祭にいってきた。で、食品系の模擬店で料理が出てくるのが遅い、 供給総量が少ない(ので結局、胃袋を満たすには学食に頼らざるを得ない) という現実は、私がいたときから変わっていなかった。

ではなぜ遅いのか。手際が悪い、前夜に仕込みをするという発想が稀薄、 などいろいろあるが、最大の理由は保健所の指導が厳しいからである。

筆者が 5 年前に(当時高校 2 年生)文化祭実行委員会で会計部長をしたときには、隣で食品衛生主任がどんな仕事をしていたのかをだいたい見聞きしていたのだが、そのときには、

調理場となる家庭科実習室は、文字通り家庭科の調理実習用であって、 そもそもこういう大量調理用に設計されてはおらず、おおむね「2 時間かけて 50〜100 食」という程度のキャパシティしか考慮されていない。 それだけの限られたキャパシティで、生徒 1000 人弱と来客 1000 人程度、つまり合計 2000 食の供給を目指すのだから所詮は無理がある。

たしかに、すこし無理をすればこのキャパシティで 2000 食の提供は可能(実際、調理室にある 12 のブースのうち 1 つだけを使って1 日に 200 食近くを供給した模擬店も存在する) なのだが、昼のピークタイムに一斉・迅速に供給する必要があり、 また、主食系だけではなく菓子類などの模擬店も調理室を使用するので、実際には大量供給はかなり難しい。

さらに驚いたことに、今年は、調理室から料理が届いたあと、 ウェイターがその食品を取り扱う際に使い捨ての手袋を着用し、 さらにその上からアルコールスプレーで消毒してから給仕していたのである。 私の在学中(91〜96 年)はそういうことはなかったと思うが…

☆

で、本題の「ライバルはキュート Boy」である。 裏方を知りつくしている人間としては色々とツッコミを入れたくなる。

まず、見ればわかるが、隔離された調理室ではなく、 本番の教室で調理を行っている。 しかもエプロン・三角巾を着用していない生徒が多い。大丈夫なのか。

火は禁止だからということで電磁調理器を使っているが、 ワット数は足りているのか。 電磁調理器のワット数は使ったことがないので知らないのだが、 最近の一般的なガスコンロは 5kW(4300 kcal/h)強ほど、 カセットコンロでも強力タイプのものでは 3kW(2500kcal/h)ほどあるので、 ガスコンロと電磁調理器の熱効率の違いを考慮に入れても、 あの調理内容ならば 1kW はほしいところである。しかし、 教室への電源供給能力はコンピュータ教室でもない限り 15A(1.5kW、もっと正確にいえば 1.5kVA)のブレーカーひとつである。 足りるのか。(じっさい、パソコンクラブの企画が普通の教室でパソコン 10 台以上を稼働させてフロア全体のブレーカーを落としたこという経験がある。)

さらに、前日に仕込みをして当日は早出とあるが、その間に起こった事件 (内容はネタバレになるので書かない)の結果描写からわかるように、 調理済のカレースープを、夜間は無人になる教室で常温保存している。 これだと腐るぞ。まあ、男子生徒の半数以上が詰め襟着用ということは 10 月以降のはずなので、大丈夫だとは思うが。

(後日注)仙台出身の知人にこの話をしたところ、

(1) 一般教室での調理許可が出ないことは彼も経験済。

(2) 前夜の仕込みは、模擬店では基本的に許可がおりない。

やりたければきちんと調理師をおいて営業免許を取得しなければいけない。

(3) 今回の「ライバルはキュート Boy」の、生徒が電磁調理器に触って

「ほら さわってもぜんぜんあつくないのに お鍋のせると煮えるんだよ」

と言っているシーンについて、原理的には電磁調理器は熱くならないが、

実際には鍋からの熱伝導のため熱くなってしまう。

(4) 電磁調理器の出力は一般にカセットコンロにすらかなわない。

(5) 彼の高校では、彼が在学していた 93〜94 年当時から、

たとえ提供品が缶ジュースだけで、

衛生上の問題など起こりようがないケースでも、

アルコール消毒が指導されていた、

という内容のツッコミを受けた。

伏せ字にしてもなんのことだかわかる某有名アニメ 『美少女戦士○ー○ー○ー○』(念のため言っておくが「オージービーフ」 「マーボードーフ」ではない。なお、他に当てはまりそうな単語があったら教えていただきたい。) の各回オープニングの、あまりに有名なセリフ。

あたし、月野うさぎ。十四歳、中二♪ ドジで、おっちょこちょいで、泣き虫だけど(後略)

が、じつはこれでは計算があわない。設定によると誕生日は母子とも 6 月 30 日なので、6 月放送分まではまだ 13 歳のはずなのである。

(後日注)こう書いたところ、「私の周りでは “ローリーエース”(雪印の乳飲料)で通っていた」「とりあえず “スーパーシート”が思いついたが、“スーパー○ー○” という形で色々あるかも」というご指摘を頂いた。情報提供に感謝する。

(さらに後日注)ネット上の某所で出てきた話題であるが、

「赤いハイヒールの人物の名前」「主人公を中心とする 5 人組の総称」も

「○ー○ー○ー○」という伏せ字に当てはめることができる、

との指摘があった。

さらに、「○ー○ー○ー○ー○ー○」と言えば、

頭の部分に「スーパー」を入れて、主人公が超変身した姿と分かるのだが、

「○ー○ー○ー○ー○」(おそらく、このアニメとは関係ない)

に当てはまる文字が分からない。教えていただきたい。

(02.10.16) さらにすごいものを、管理者ご本人から教えていただいた。 激しく笑わせていただいた。

当たり前の話であるが、 しばらく前の漫画を読んでみるとそれがハッキリする。

まず古いほうからいくと、宮脇明子『名探偵保健室のオバさん(1)』 マーガレットコミックスデラックス、1989 年。 東京から新潟へ向かう途中の人物に伝言しようと、 オバさんと神宮寺がバイクで関越道を追い掛けるのだが(ちなみに、高速道路でのバイクの二人乗りは禁止…いまは認める方向で検討中らしいが)、 追い付いたときにその人物は自動車電話を見せて、 電話してくれればよかったのに、と言い放つのである。 そう、当時はそういうものがあったのだ。

つづいて、高瀬綾『聖ルームメイト』講談社コミックスなかよし、 1992 年。92 年ということは、私の運命を変えた『○ー○ー○ー○』 がはじまってはいたが、まだ私が読んでいない頃である。 冒頭、新入寮生に対する説明で、電話は管理人室にあって呼び出し制、 とあり、その直後に同級生から 「長電話や聞かれたくない電話は外の公衆電話に」と耳打ちされる。

つまり、これまでの時代は、 携帯通信機器を一般庶民が持つなど考えられない時代だったのである。

1995〜96 年はポケベル全盛の時代であった。吉住渉『君しかいらない (1)』りぼんマスコットコミックス、で、主人公の女の子が友人にポケベルを勧められた矢先に主人公の携帯電話が鳴り、 友人は驚く、というシーンがある。

1997 年以降になると、音声通話が身近になってくる。

高須賀由枝『グッドモーニングコール』りぼんマスコットコミックス、 では、主人公が独り暮らしをはじめるにあたって親から PHS を買い与えられている。

やぶうち優『少女少年』てんとう虫コミックススペシャル (初出は『小学六年生』1997 年 4 月号〜1998 年 3 月号のはず)や 『少女少年 II』(初出は『小学六年生』1998 年 4 月号〜1999 年 3 月号のはず)では主人公が PHS を持たされている。前者では、 主人公が持っているのを見たクラスメートが即座に「ピッチ」 (「ケータイ」にあらず)という言葉を口にしているし、 後者では今や常識となった PHS 端末による居場所特定機能が、 クライマックスでの事件解決のキーとなっている。

さらに時代が下ると、PHS ではない「ケータイ」の登場機会が増える。 たとえば、上記『グッドモーニングコール』でも、 のちにケータイを持っている友人を主人公がうらやむ場面が出てくるし、 『君しかいらない』の姉妹編の『ミントな僕ら』でも、 裕福な家の人間とはいえ、中学生が小遣いをためてケータイ (しかも、当時最新機種の DoCoMo の 206 を!)を買い、 月々の使用料も小遣いから捻出するという芸当をこなしている。

そう、気がつかない間に時代は変わっていたのである。

(後日注)『少女少年 IV』では、主人公が「オレみたいなフツーの小学生がケータイなんてもってるワケないじゃん…!」 と述べる場面がある(初出は『小学六年生』2000 年 12 月号)。 確かに今はそのとおりだが、 これも 5 年後にはどうなっているのかわからない。

時代が変わったといえば、最近、 フリーターという言葉が既に定着してしまっている。 私の記憶が正しければ、「自分は無職(or 職業不定)ではない。 フリー・アルバイターという職業である」 とだれかが強弁したのが始まりだったように思うのだが、 そんな言葉も 7 年前には一般的ではなかった。

(後日注) 聞くところによると、「フリー・アルバイター」 というのは 1987 年頃にリクルート社の情報誌が作った造語のようです。 ただし、この語の認知度が高まってきたのは、 間違いなくここ数年のことです。

椎名あゆみ『あなたとスキャンダル』りぼんマスコットコミックス、で、 表題の「あなた」こと結城芹香は高校を中退して単身上京し、 アルバイトで生計を立てている、今で言うフリーターなのだが、 そのへんへの記述は微妙に避けられている。つまり、人物紹介のところで、 他の人物は高校○年生と記述されているのだが、芹香だけ単に「16 歳」 と記され、職業等についての記述をしていない。というより、 当時はそれを語る言葉がなかった、というほうが正確であろうか。

ま、たしかに今でも教育的配慮から、小学生を主要読者とする雑誌に 「フリーター」という言葉を出すのはまずいのではあろうが、 たしかに時代は変わったのである。

『小学六年生』9 月号の「少女少年」で、 ファッションモデルをしている主人公が「まだ 7 月だってのにもう秋物の撮影かよ」と心の中でつぶやくシーンがある。

そこで思い出したのだが、漫画家は、残暑厳しいこの時期に、 もうすでに雪の降る画を描いているのである。関東平野で雪が降るのは 1〜2 月なので、つまりはまるまる季節が正反対ということである。

どういうことかというと、前月頭発売の月刊雑誌、 たとえば『り○ん』『な○よし』『○ゃお』などでは、 12 月号でクリスマスの話をするというのが相場である。 そして、クリスマスといえば、 12 月 24 日の夕方から夜半にかけて雪が降るのがお約束である (ただし、例外もあり;中条比紗也『花ざかりの君たちへ(12)』では 12 月 23 日に降った)。

もちろん、11 月 2 日発売の号で 12 月 24 日の話をするという時点ですでに 2 ヶ月早いのだが、作る側にはもっと事情がある。 そういう雑誌には付録がつくので、雪が降る画は、11 月号掲載ぶんの 「来月号の豪華○大付録はこれ!」 というグラビアページに間に合わせなければならないのである。 11 月号の発売は 10 月 3 日、原稿の締切は 9 月 20 日頃であるから、 遅くともこの時期には 12 月号の付録の試作品が完成している必要がある。

では、その付録の挿し絵を漫画家が描くのはいつか。日程上は、 10 月号の原稿が入稿した 8 月下旬から、11 月号の締切である 9 月中旬までの間に片づければいいということになるが、 具体的にはどうなるのか。

これは当然人によって違うのだが、私と同い年の某漫画家 A. T. 氏は単行本のコラムで、「毎月 20 日ごろに原稿の締切(俗に修羅場という) が来たあと、若干の休みを取ってから付録の挿し絵等の細かい仕事を片付け、 それから次号の連載のネーム作りをはじめる」といっている。 つまり、8 月の下旬にはすでにクリスマスの画を描いている事になる。 ということは、それに仕事を出す編集部側では、お盆前の編集会議で決定… ご苦労なことである。

『名探偵コナン』より引用する。原作では単行本 27 巻の FILE 3、 アニメでは本日放送の第 200 話「容疑者・毛利小五郎(後編)」、 謎解き役の妃弁護士が、弁護士仲間である真犯人を問いつめる シーンである。ネタバレを避けるため犯人の名前は伏せる。(ただし、 ここまでの話の流れを頭に入れた上でここの引用部の言葉尻をよく読めば、 犯人は分かってしまうはずなので、あまり意味はないのだが。)

- 犯人:

- だけどこの事件、毛利さんの弁護に立って、 僕を起訴しない方が賢明ですよ。 僕が殺ったという証拠はどこにもないし、 あなたの不敗神話に傷をつけたくありませんしね。

- 妃弁護士:

- バカね…私が無敗なのはフロックが続いているだけの事… そろそろ負けて楽になりたいくらいだわ。 でも、残念ながら神話は続きそうよ。 なぜならあなたは自白しているんだもの、 この部屋に入った時点で、自ら犯人だとね…、

どこがおかしいのかお気づきだろうか?

そう、犯人は「僕を起訴しない方が賢明」といっているのだが、 刑事事件の場合、起訴するのは検察の仕事であって、弁護士の仕事ではない! 犯人も弁護士ならばそのくらいのことは分かりそうなものなのだが。

☆

ついでに脱線して、『名探偵コナン』のあら探しをさらに続ける。 単行本 25 巻の FILE 10 から 26 巻の FILE 7 までの計 9 話、 アニメでは第 1xx 話からの「帰ってきた名探偵」シリーズ全 6 話。

少年探偵団がキャンプに出かけている場面があるが、 このときの服装に注目していただきたい。半袖半ズボン (ただし光彦は長ズボン、歩美はスカート)の、完全に普段着である。 これ、山に出かけるときの常識は「草木や虫が素肌に触れないように、 夏でも長袖長ズボン」「動きにくいスカートは論外」だと思うんですけど…。

さらに、このキャンプの日程はいったいどうなってるのだろう。 土日を利用して一泊二日の予定だった (が、土曜日中に事件に巻き込まれたため、泊まらずに打ち切った) とすると学園祭最終日が土曜日、 翌日の片付けが日曜日ということになってしまうが、 意図的にこういう設定にすることは考えにくい。

キャンプが日曜日+翌祝日(または祝日の日曜+振替休日) だったとすればいちおう最終日は日曜ということで辻褄は合う。 しかし、だとするとその祝日は 7 月 20 日だが、 これだと学園祭が夏休み中になってしまうし、 9 月 15 日以降にキャンプということも考えにくい。

ありうる可能性としてはとりあえず 2 通り。